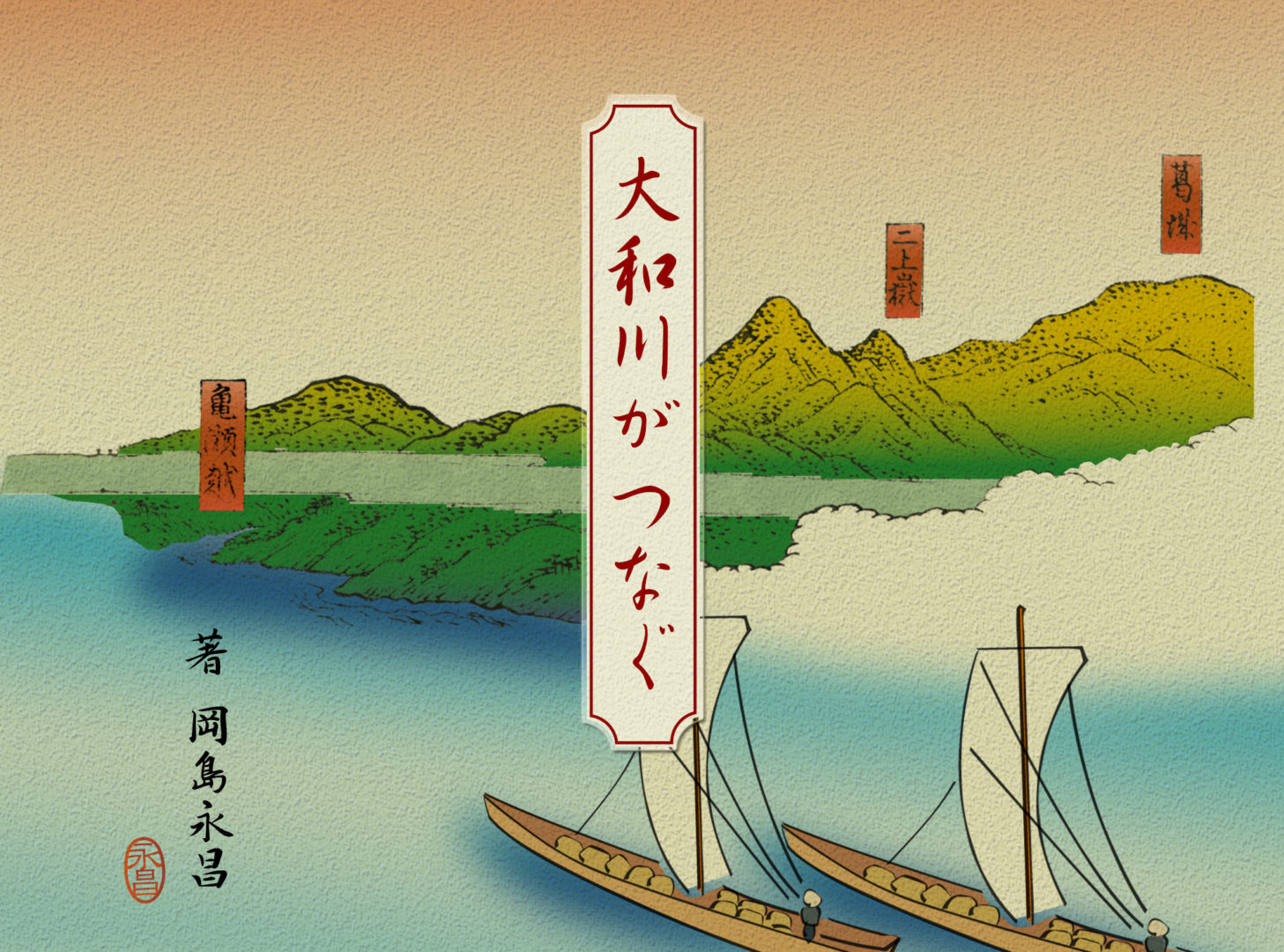

文・タイトル絵/岡島永昌

運ばれるモノと地理の関係

江戸時代、大和川には2つの船が就航していた。1つは亀の瀬から大坂の月正島(大和川付け替え以前は京橋)までの間を行き来した剣先船(けんさきぶね)、もう1つは亀の瀬から筒井や今里など奈良盆地各地までの間を行き来した魚梁船(やなぶね)である。これらの船が運んだ様々なモノのうち、最も多く扱われたのが大坂から大和へ上る肥料であった。

なぜ肥料なのか。それは奈良県の地理が関係している。

奈良県の気候は、南部の紀伊山地が日本有数の多雨地帯である一方、北部の奈良盆地は日本有数の寡雨(かう)、雨の少ない地帯である。奈良盆地には古代から条里水田が開かれ、古くから稲作が行われていたものの、江戸時代には水不足が深刻化しており、「大和豊年米食わず」といわれるほどであった。

このことわざは、大和(奈良盆地)に適度な雨が降って豊作に恵まれるような年は、他の地域では雨が降りすぎてかえって凶作になるという意味で、江戸時代には盆地内の村々で大切な水田がずいぶんため池につくり変えられた。それでも「大和の皿池」と呼ばれる水田の周りに堤を築くだけのような水深の浅い、貯水量の少ないため池しかつくることができず、根本的な解決には至らなかった。多雨地帯の水系である吉野川の水を盆地まで引っ張り込もうという吉野川分水の計画が、すでに江戸時代からあったほどである。

空中写真から見る「大和の皿池」/昭和36年(1961)に田原本町付近を撮影した空中写真で、条里制にもとづく地割にため池がいくつも見える。その多くは、元は水田であったのが江戸時代にため池につくり変えられたものである(出典:国土地理院ウェブサイト)。

この水不足の問題を解消するために、盆地で盛んになったのが綿作である。綿作は、稲作のように常に水を湛えておく必要がなく、種子の周りの繊維が布団や座布団の詰め物に使われたり、糸に加工されて布になったりする。戦国時代に綿の使用が普及すると、江戸時代には庶民の衣服として定着した。奈良盆地は京都や大坂などの大都市に近くて、そうした商品の需要も高く、綿の供給先に事欠かないため、多いところでは村の耕作地の半分以上で綿作が行われた。意外かもしれないが、年貢はお米で納めること(米納という)を原則にしていたが、やがてお金(西日本の通用貨幣は銀)で納める(銀納という)ようにもなった。百姓はお米を収穫するほかに、綿のように現金収入が得られる商品作物をつくるようになったためである。

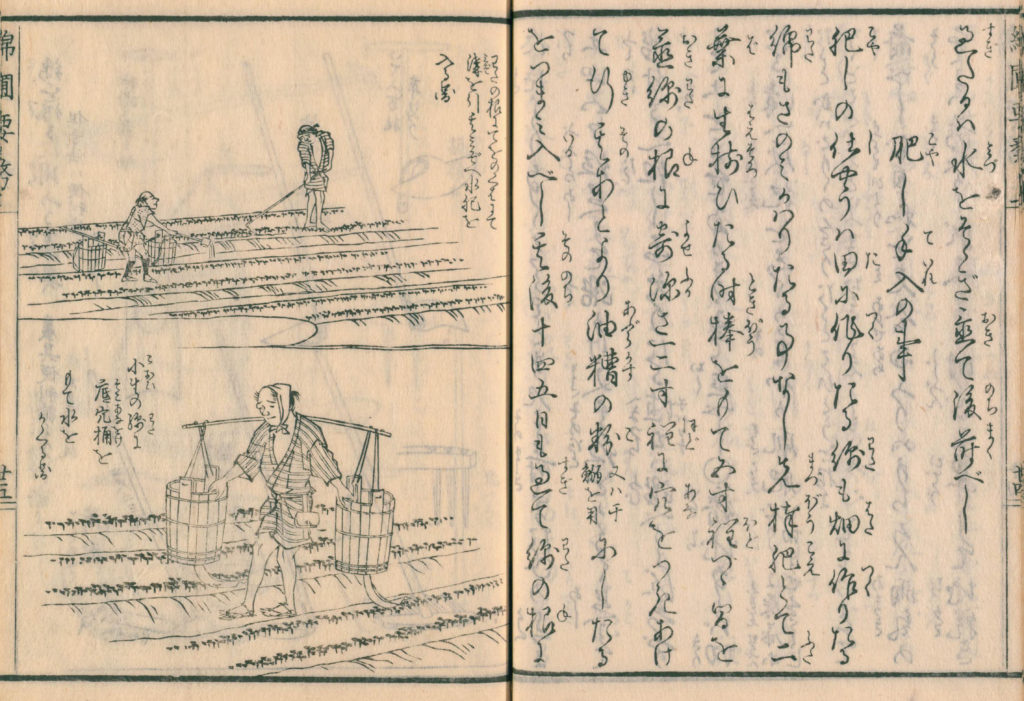

ただし、綿作にはデメリットもあった。稲作のように多量の水は必要ないものの、代わりに稲作よりも多くの肥料を必要としたのである。昔の肥料といえば、排泄物によるものを思い浮かべる人が多いかもしれないが、綿作に用いられたのは金肥(きんぴ)といって、お金で買う商品としての肥料である。綿作は高収入が得られる一方で肥料の出費もかさみ、ひとたび不作になると大きな損失を招くこともあったようである。肥料を買うためにわざわざ借金し、結局は返済できずに担保の土地を失う百姓もいた。現代に例えるなら、綿はハイリスク・ハイリターンの作物であった。

『綿圃要務』(めんぽようむ)第2巻 / 大蔵永常の著書で天保4年(1833)の刊行。綿花栽培の技術書で「肥し手入(ていれ)の事」についても解説されている(出典:国立国会図書館デジタルコレクション)。

大和(奈良盆地)は雨が少ない気候で、多くの人口を抱える大都市に近く、大坂との間に大和川が流れる。大和川で肥料が運ばれたのは、こうした要件が重なったからであり、奈良県の地理と深く関わっているのである。

商品を運ぶ船

では、なぜ肥料は大坂から運ばれるのだろうか。

大和の百姓が使った金肥は、干鰯(ほしか)・油粕(あぶらかす)である。干鰯は鰯を干したもの。油粕は菜種油や綿実油を絞った粕である。菜種油の粕を種粕(たねかす)、綿実油の粕を真粉粕(まこかす)といった。ほかに干粕(ひかす)と呼ばれる酒粕・醤油粕・焼酎粕・味醂粕もあった。

干鰯の主な産地は、なんと九十九里(千葉県)である。干鰯は九十九里から直接大和に入ってきたわけではなく、江戸(東京都)や東浦賀(神奈川県)を中継して大坂に集荷される。そして、大坂の仲買商人が仕入れた干鰯をさらに大和の仲買(実質は小売)の肥屋が仕入れ、剣先船・魚梁船で大和に入ってくるのである。消費者である百姓は、大和の肥屋から干鰯を買う。少し大袈裟であるが、剣先船・魚梁船は全国規模で展開する商品流通を支えていたのである。

一方の油粕、とくに種粕の主な産地は灘(兵庫県)である。享保年間(1716〜1736)以降、不漁の影響で大坂に流通する干鰯が極端に量を減らしていたとき、灘では六甲山系の傾斜地を利用した「水車稼ぎ」が盛んになった。水車稼ぎとは、すべて人力で行われていた油絞りを、工程の一部ではあるが水車を用いて行うことである。菜種油は灯明に用いられる。水車稼ぎで菜種油が多く生産されたことにともなって、必然的に種粕も多く生産された。種粕も干鰯と同じように大坂に集荷され、大和の肥屋が大坂の仲買商人から仕入れて大和に入ってきた。肥料が大坂から運ばれたのは、それが商品として問屋・仲買による売買を経ながら、産地・中継地・消費地と流通したからである。

商品、つまりは売り物を運ぶとなると、そのモノを損失させるようなことがあってはならない。川を運ぶうえで最も注意しなければならないのが水濡れである。とくに油粕は、油を絞ったあとの粕であるから乾燥したものであり、水に濡れてしまうと発酵が進んだりして肥料の効き目が悪くなる。商品価値が落ちてしまうのである。

そこで、寛政3年(1791)に出版された『大和名所図会』(やまとめいしょずえ)を見てみよう。『大和名所図会』には大和川の亀の瀬を描いた挿絵があり、川の左岸に係留された剣先船4艘が描かれている。そのうちの3艘には屋根がかけられている。おそらく葦や藁で編まれた筵(むしろ)の屋根だと思われる。大坂から大和へ上るには川の流れに逆らうわけであるから、水しぶきをかぶることもあっただろう。当然、急に雨が降ってくることもある。船に筵屋根をかけることで商品が濡れるのを防いだのである。ちなみに、残る1艘に屋根がないのは、船から荷揚げしようとするところなのだろう。船に見える俵のような、あるいは盥(たらい)のようなものが肥料だと思われる。

『大和名所図会』の剣先船/亀の瀬を描いた挿絵には、大和川左岸に4艘の剣先船が見え、うち3艘には屋根がかけられている。

また、万一、積み荷が水に濡れてしまった場合の対応策もあった。「和州百姓魚梁支配運賃何角出入写」(『新訂王寺町史』資料編に所収)によれば、宝永5年(1708)ころの大坂から今里(田原本町)までの船賃は、荷物1駄につき銀2匁2分5厘であったとのことで、そのうちの5厘は「海上銀」(かいじょうぎん)にあてられるという。海上銀とは積み荷が水に濡れたり、洪水で破船したりして荷物が損失した場合の保険料であるという。荷主が損をしないように、ひいては船で運ぶ者たちにも責任が及ばないように工夫されていたのである。荷主とは、荷の持ち主のことで、大坂から大和に運ばれる肥料でいえば大和の肥屋にあたる。

肥料のほかにはどんなモノが運ばれたのだろうか。大和の肥屋であった王寺町の谷家に残された古文書を見ると、材木や釘、畳、箪笥、瀬戸物のほか、石塔までもが運ばれていたことがわかる。石なんてそんな重いものを、と感じてしまうが、剣先船の最大積載量は16駄(=2,160kg)である。これは公的に定められた数字であるから、実際はもっと積むこともできた。

ここまで上りの船の話ばかりをしてきた。そろそろ下りの船で運ばれたモノの話をしてほしいと思う方も多いだろう。下りは米や綿、菜種など大和の百姓がつくった作物が大坂に出荷された、とよくいわれる。ところが、下り船の積み荷の史料はまったくといってよいほど見たことがないので、実態はよくわからないとしかいえない。昭和44年(1969)刊行の『王寺町史』には、明治14・15年(1881・1882)に大和川の船が運んだという物資が一覧表になっている。これによれば、米・空豆・種油・小麦・小豆・牛房・樽丸・素麺・繰綿・藺草が下り船の荷物であった。しかし残念なことに、この一覧表の元になった史料が発見できておらず、やはりはっきりしたことがわからないのである。

前回の予告では、今回は剣先船・魚梁船が何を運んだのか、どうやって、どれくらいの時間を要して動いていたのかについて見ることにしていたが、1つ目の話題だけで少し書きすぎた。航行時間や動力の話は次回にまわすことにする。

現代の奈良県には、地理的な関係から大阪に勤めに出たり、買物に行ったりする人がたくさんいるが、大阪との関係は何も今に始まったことではない。江戸時代から大和と大坂は、深くつながっていたのである。

筆者紹介

おかじまえいしょう/奈良県王寺町生まれ。天理大学文学部歴史文化学科卒業。大阪市立大学大学院文学研究科日本史学専攻前期博士課程修了。現在、王寺町地域整備部地域交流課文化資源活用係係長・文化財学芸員。著書に『聖徳太子と愛犬雪丸のものがたり』ほか。

最終更新日:2021/05/15