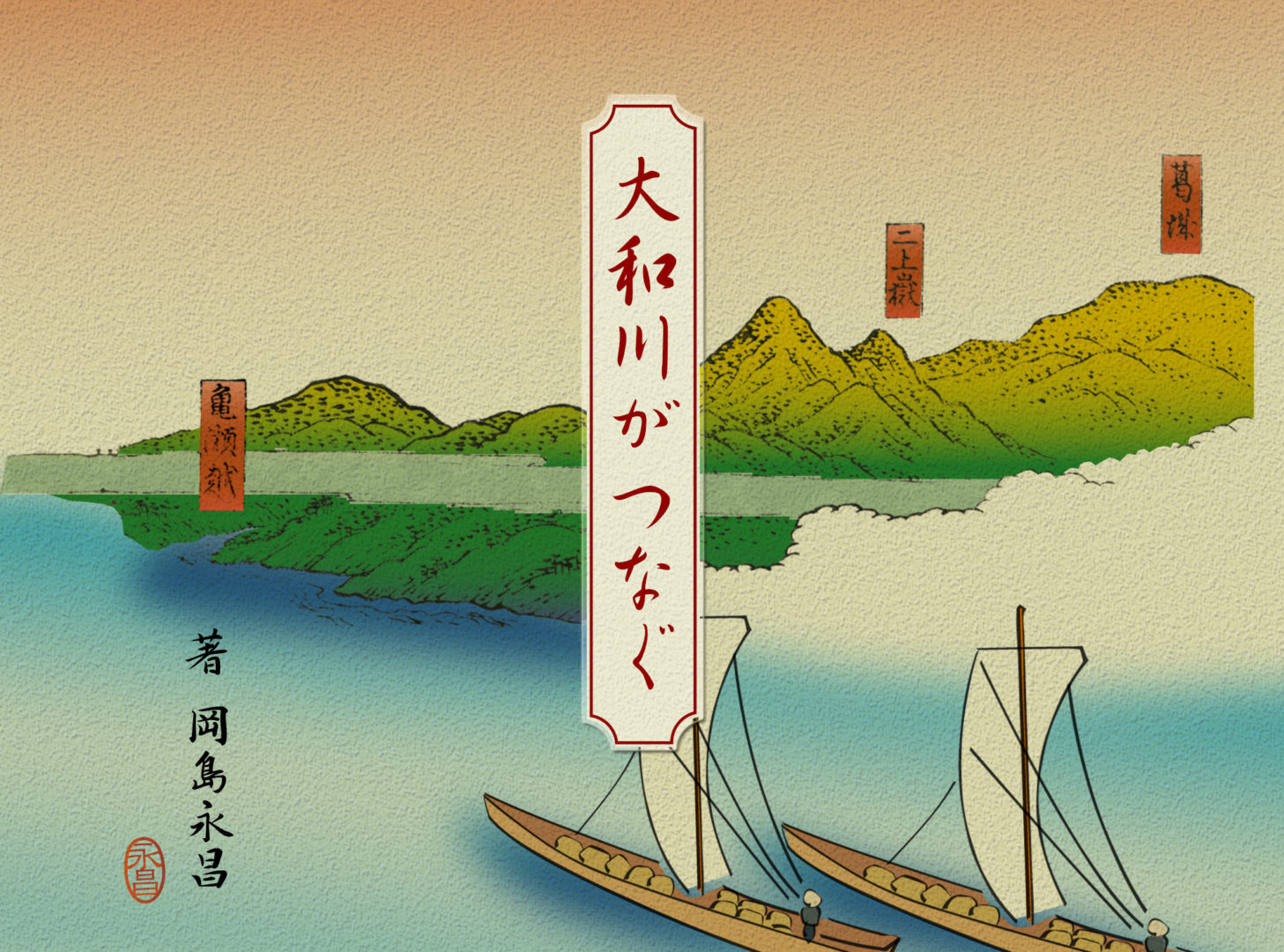

文・タイトル絵/岡島永昌

大和の川

初瀬川を源流とする大和川は、佐保川、寺川、飛鳥川、曽我川、富雄川、竜田川、葛下川などの川水を集めながら、生駒・金剛山地を切り抜く「亀の瀬」を通って大阪へ流れ出ていく。今は石川との合流点付近からそのまま西に流れて大阪湾に注いでいるが、江戸時代の宝永元年(1704)に付け替えられるまでは、そこから北西に流れて淀川に合流していた。

これら大和川の地勢を俯瞰してみれば、大和川が、とりわけ飛鳥時代においては飛鳥・藤原の宮都と難波津を直接につないでいること、奈良盆地を出入りする唯一の水路となっていること、かつ、そこに生駒・金剛山地がそびえていて防衛にも優れていることが見て取れる。まさに大和の川と呼ぶべき河川である。

大和川の地勢

石川との合流点付近から西に流れるのが新大和川で、もとはそこから北西に複数の川に分かれて淀川に合流していた。図中に京橋と表示しているところが合流点で、その南あたりが古代の難波津に該当する。

そのため飛鳥時代以来、大和川には舟運(しゅううん)があって、仏教が伝来したのも、小野妹子の帰国とともに来朝した隋使の裴世清が小墾田宮に入ったのも大和川の船によると考えられている。それに呼応して、飛鳥の港・海石榴市の推定地である桜井市の金屋河川敷公園には、仏教伝来の石碑や遣隋使を再現したイラストのモニュメントが建てられている。

しかし、意外かもしれないが、古代の大和川舟運については、ほとんど何もわかっていないのが実情である。

確かに『日本書紀』推古16年(608)条には、海石榴市で裴世清一行を飾馬75匹でもって迎えたことが記されているが、難波からのルートについては船の「ふ」の字もなく、川で来たのか陸で来たのかさえも推測するしかない。それは中世になっても同じで、まったくと言って良いほど史料がなく、まったくと言って良いほど実情がわからないのである。大和川舟運の存在を史料から証明できるようになるのは、ようやく近世、つまり江戸時代になってからである。古代・中世の大和川舟運は、江戸時代の状況から想像しているに過ぎない。

そこで今回、この欄をお借りして、まずは江戸時代の大和川舟運についての実情をお知らせしたいと思う。とくに、大和川がつないでいた都市と農村、船と人、大坂の商人と大和の百姓など、できるだけ当時の社会を具体的に描き出し、そしてそのうえで話題を古代にまでつなげ、少しは説得力をもたせて古代の大和川舟運についても論じてみることにしたい。これから気の向くままに書き、何回続くのかわからないが、読者のみなさまと奈良の知られざる歴史を大和川がつないでくれるものと期待している。本欄の全体テーマは、「大和川がつなぐ」である。

剣先船と魚梁船

さて、まずは江戸時代の船のことを大まかに話そう。

江戸時代の大和川には剣先船(けんさきぶね)と魚梁船(やなぶね)と呼ばれる船が就航していた。船数は、剣先船が311艘(延宝3年〔1675〕までは211艘)、魚梁船は時期によって前後あるが、およそ70艘である。これらの船が大和から大坂までの大和川を自由に行き来したかといえばそうではなく、就航の範囲が決まっていて、亀の瀬より下流の大坂側が剣先船、上流の大和側が魚梁船であった。

ちなみに、大阪の表記について、江戸時代はつちへんの「大坂」で、明治はすべてこざとへんの「大阪」になるから、こざとへんの「大阪」ならばそれはすべて明治以降のことを指すのだと言われることがある。しかし、この情報は正しくない。江戸時代であってもこざとへんで「大阪」と表記する例はたくさんある。おおむね江戸時代は、漢字の意味にこだわりはなく、音さえつうじていれば、どんな漢字でも宛ててしまうことがある。

脱線した。話を戻そう。

剣先船は底が平たい。底が平たいのは、全国どこの河川舟運にも見られる形状で、水深が浅くても船底がつかえることのないようにするためである。剣先船は、船首(せんしゅ)が剣の先のように尖っていることから、その名が付いた。

江戸時代の「諸川船要用留」(しょかわぶねようようどめ)という古記録(1911年刊行の『大阪市史』第5巻に収録される)によれば、剣先船の長さは11間3尺、幅は1間1尺2寸。これらは5尺で1間とする5尺間であるというから、メートル法に換算すれば、長さは約17.58m、幅は約1.88mである。思ったよりも長さがある。細長いのは、川の流れに逆らって遡航する際に、水の抵抗をできるだけ減らす工夫であると思われる。

明和3年(1766)に出版された『和漢船用集』(わかんせんようしゅう)には剣先船の絵が掲載されていて、底が平たく、細長く、船首が尖っている様子が見て取れる。水手(加子とも書き、「かこ」と読む)と呼ばれる船乗りが2人描かれている。

また、『和漢船用集』の本文では、剣先船の深さは1尺4寸(約42cm)、16駄を載せると解説されている。駄(だ)は、馬1頭に背負わせる荷物の重量からできた単位で、江戸時代の定めでは36貫(1貫=3.75kgで36貫は135kg)である。つまり、剣先船1艘に、1駄135kg×16駄=2,160kgの重量を載せることができた。現代でいえば、2トントラック並みの輸送力である。

剣先船の航行範囲は、先に述べたとおり上流が亀の瀬まで、対して下流は「諸川船要用留」によれば、付け替えまでの旧大和川のときは京橋(大阪市城東区)まで、付け替え後の新大和川になってからは堺の大和橋(十三間堀川と分流する付近で紀州街道が大和川を渡る橋)までとされたが、実際は十三間堀川をくだった月正島(大阪市浪速区)が荷物積替え場所になっていたようである。京橋や月正島から先の大坂市中の堀川は、上荷船(うわにぶね)・茶船(ちゃぶね)の航行範囲であったので、剣先船は他の船の領域を侵すことができなかった。なお、十三間堀川とは、新大和川と大阪の木津川を結ぶ人工の堀川で、現在は埋め立てられて阪神高速15号堺線になっている。

一方、魚梁船については、昭和初年に魚梁船の船頭をしていた人で、昭和6年(1931)に83歳であった大川亀吉氏らからの聞き取りが残っていて、それによれば魚梁船の長さは8間半、幅は5尺であり、ほぼ剣先船と構造が同じで、やや小型である点だけが違っていたという。こちらは5尺間であるとも何とも言われていないので、6尺=1間で換算すると長さは約15.45m、幅は約1.52mとなり、確かに剣先船よりやや小型である。

寛政3年(1791)に出版された『大和名所図会』(やまとめいしょずえ)に、『和漢船用集』ほど精緻でないが魚梁船の挿絵があり、それを見ても剣先船と同じように底が平たく、船首が尖ったものであるらしいことがうかがえる。船の形状からその名が付いた剣先船とは違って、魚梁船は、拠点にしていた場所(三郷町立野南3丁目の府県境あたり)の近くに、龍田大社の瀧祭(たきまつり)でお供えする魚を捕る簗(やな)を仕掛けるところがあり、そのあたりが「魚梁」と呼ばれていたことによる。「やなぶね」と読むほかに「ぎょりょうせん」とも言ったという。

画面下方の川中に水手が乗る船が3艘、浜に係留される船が3艘見える。

航行範囲の下限は亀の瀬(厳密には先ほどの三郷町立野南3丁目の地点)で、上流は大和川から分かれて飛鳥川の松本(田原本町)、寺川の今里(田原本町)、佐保川の筒井(大和郡山市)などまで遡った。よく大和川筋では、天理市の嘉幡まで行ったと言われるが、そのような史料を見たことがないので、現時点では保留しておく。

初回はここまで。次回は、剣先船・魚梁船が何を運んでいたのか、どうやって、どれくらいの時間を要して動いていたのかなどについて見ていきたい。

筆者紹介

おかじまえいしょう/奈良県王寺町生まれ。天理大学文学部歴史文化学科卒業。大阪市立大学大学院文学研究科日本史学専攻前期博士課程修了。現在、王寺町地域整備部地域交流課文化資源活用係係長・文化財学芸員。著書に『聖徳太子と愛犬雪丸のものがたり』ほか。

最終更新日:2021/02/15